- 资质:

- 评分:

1分 2分 3分 4分 5分 6分 7分 8分 9分 10分 10分

- 印象:

- 经营时间:11年

- 展厅面积:300平米

- 地 区:上海-杨浦

柳力:论任性

人类的知识可以分为两类,一类是关于对象的知识,另一类则是关于我们如何认识对象的知识;前者是对我们自身以外的客观对象作的研究,后者则是对我们认识对象的方式所做的研究,是对主体的认识系统的考察。

艺术便是这样一种对象,它不是孤立的对象,而是存在于某种相互的关系中,因此,对艺术的研究就不是关于孤立对象的研究,而是对主体与客体之间的关系的研究。这种关系要么是某物认识另一物,要么是某物通过另一物来完善自己的情感,无论它们的关系为何,其必然途径都是先通过某物对另一物的刺激来开始的。

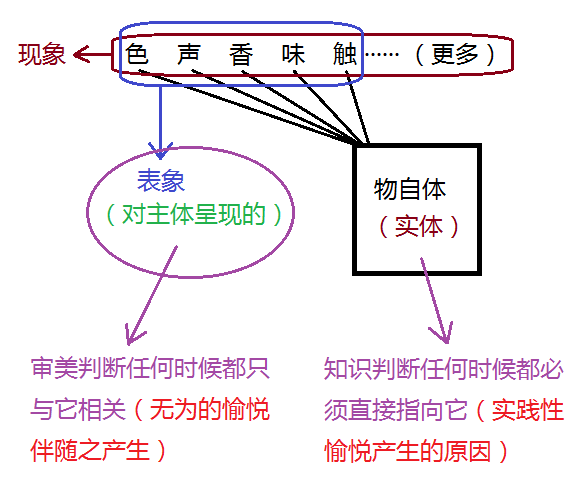

所以,对于这样一种刺激的研究就显得相当重要,前人的努力已经替我们完成了这项研究。首先,康德给我们做出了这样的贡献,他很严谨的区分了作为实体的自在之物与作为外观的现象,在现实世界中,我们所有能看到的光和色,能听到的声音,能闻到的气味和嘴里的味道,能触摸到的质感,都是与我们的感觉器官相对应的,而且我们永远不可能知道是否存在超出这五种感官的属性,我们不能因为自己只有这五种感官从而判断世界只有这五种属性(我们先暂时不涉及先天直观中的时间与空间),康德把这五种以及那些更多不为人所知的属性统称为现象,而把这五种向我们呈现的属性称为表象。(下图)

现象、表象与实体的关系(该图表为作者原创,版权归属半张图艺术馆)

表象是我们通过感官的功能把对象在我们的主体中表出来的东西,是指仅仅在主体中的成像,而主体通过接收对象的刺激从而获得表象的能力则被称为感性,这种被刺激而获得表象的过程就叫做感觉。我们为了要获得知识,就必然地要把表象与实体相联系,用纯粹理性去分析它们之间的关联,最后将结果整理成知识,在这个过程中,判断的最终目的是指向实体的,是为了认识它,因而是逻辑的;而在审美判断中,我们是把表象与主体(而不是实体)愉快或不愉快的情感相联系来完成的态度体验,而至始至终都对认识没有任何贡献,这样一种审美判断是仅仅通过感性直观(在这之后并没有发生逻辑)产生的。

审美判断在任何时候都是只与表象相关的,它并不通过欲求与实体相联系,因而审美的愉悦是一种无为的愉悦。当我们在欣赏荷塘月色的时候,我们仅仅是对呈现于我们的光和色,最多还有气味做出反应,从而达到使感官愉悦的效果,而并不是一种占有的快感,因为荷塘月色属于自然,或者社会财产,而不可能属于个人;在这种愉悦中,每种光色对每个人造成的感受又不是统一的,比如紫色在某些人看来是神秘的,但在另一些人看来则是悲伤的,有些人偏爱暖色,有些人则对冷色情有独钟,如果一个人在这方面硬是要拉另一个人承认自己的审美是正确的,那将会是件蠢事。像这样的,兴趣直接与表象相结合的,自身不具备而且在目的上也不要求具备必然普遍性的愉悦,就叫做适意的愉悦。(在适意中,所有人的角色都是艺术家)

在这类不关乎欲求的愉悦中,还有一种鉴赏性愉悦,它是真正关乎美的艺术的愉悦,这种愉悦不带有任何个人兴趣,它的愉悦对象主要是艺术作品(因而在美的愉悦中,所有人都充当观众的角色),而且是与欲求无关的,就好像一个画家在美术馆里看另一位画家的作品,对墙上的作品能够按照作者本人创作的方向准确地做出评价,而不仅仅只是外部的观赏,在这个过程中,观赏者好像看到了创作者对作品的构思,以及是如何将这些构思一步一步付诸实施的,并仿佛置身于这种实践中,与作者同体而观,由此产生的愉悦是对作品的鉴赏性的愉悦;但是,要注意的是,这并不是说只要是愉悦对象是艺术作品的愉悦都是鉴赏性的,因为还可能存在有把作品当做纯然物来欣赏的观众,他们看作品就跟逛服装商城一样,只是凭借着个人的口味与审美兴趣来产生愉悦的(适意的)。

愉悦的种类划分(该图表为作者原创,版权归属半张图艺术馆)

与无为的愉悦相对立的是实践性愉悦,这种愉悦方式是与实体相结合的,其最典型的案例就是占有对象后所获得的欣慰的满足,这是一种通过努力实践而最终成功地使欲求得到满足的喜悦,比如那些让人适意的东西,就可以作为这种欲求对象,人们为了追求这种适意的刺激,就要通过实践来获得它,在这里,要注意并不能把获得之后的适意的感官愉悦本身与这种实践性愉悦等同,后者是建立在前者之上的东西,是在对自己的成功做一番审视之后的满足感;但是,并不是所有这类愉悦都是实践的结果,它也有可能先行于实践之前,作为欲求的原因而存在,欣慰的满足感或者荣耀感可以事先便成为实践的原因或动力,这种未能获得而幻想即将可能获得的兴奋感也属于实践的愉悦。

另外还有一种善的愉悦,它既不属于实践性愉悦,也不属于无为的愉悦,而处于两者中间的灰色地带;往往一个对象对我们的某项现实目的来说是有帮助的,我们便说它对我而言是善的(对某事而言善),比如我们收到一件尽管不美观但年代久远的古器,要比收到一件漂亮的手工艺品要值得高兴得多,因为古器的价格更昂贵,符合我们致富的生活目的,那这件古器对我们产生的这种振奋感就是善的愉悦;一些适合我口味的食物对健康而言是不利的,那这些食物对我而言就不是善的,而是适意的,因为它仅仅只能在当时满足我的感官享受,而无法符合我追求健康的目的,对于一些急需减肥的人,美味的高脂肪食物也是这种情况;虽然善与客体之实存必然相关,也与作为目的欲求相关,但在这里,欲求始终没有成为善的目的本身,也就是说,我们因为某物的合目的性而感受到善,但却并不因此而希望得到它,所以它是非实践性的,而对无为的愉悦而言,“与目的相关”这一点就不满足条件。

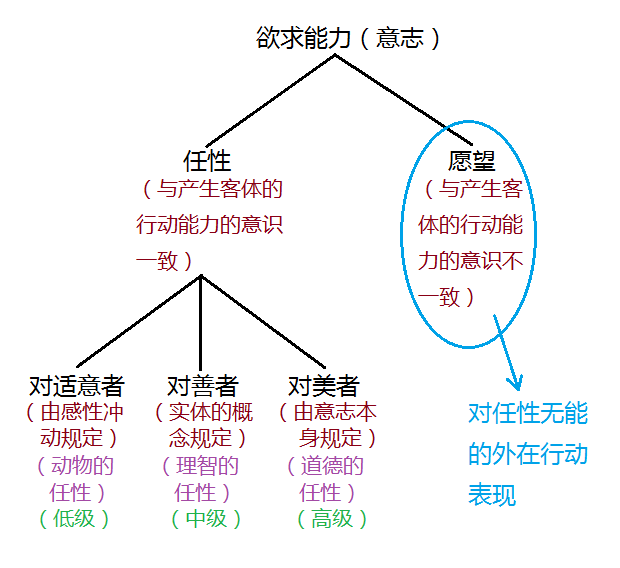

欲求能力是一种根据自身喜好有所为或有所不为的能力,实践理性则是这些有所为或有所不为的幕后操手(工具),同时,欲求能力也就是意志本身;一般来说,如果这种欲求能力与外在的行动能力相一致,那么这就叫做任性。喜欢吃高热量食物的肥胖的人,在不考虑其后果的情况下,尽量使味觉达到最大享乐,或者说,在美食诱惑的情况下,当事人完全失去了考虑其后果的能力,在这里,意志仅仅表现为一种努力达到目的实践理性,就好像这件事情理所当然应该这样进行,而并未有任何思考先行于这种决策之前,这样一种任性的规定根据是纯粹的感性冲动与刺激,尽管它是由意志来完成的,但是却是由刺激来起决定的,像这样的任性,叫做动物性的任性,这是一种最低级的任性;动物的行动能力几乎时时刻刻都是这种任性,比如,某些昆虫或鱼类对光刺激产生定向运动的行为习性,“飞蛾扑火”就是趋光性的典型案例,这是一种不计后果的行为实践,意志在外界的刺激中败下阵来;或许我们通常还会看见熟练的宠物训练师为了控制狗的行动方向或者前臂的动作,会用到异性犬作为引诱,将异性犬的下身作为对象犬的遥控器,通过对技术的沉淀可以把这种控制的精确度提升到可观水平。

以上的任性对象都是适意者,是受到表象的刺激,被要求在当时就完成感官的愉悦;另外还存在一种对善的任性,这是一种理智的任性(中等级别的任性),在这种任性中,意志扮演的角色仍然是执行者,而不具有决定权,这样一种任性的规定根据是实体的概念的刺激,而不关乎表象的刺激;不受感性冲动所左右,是它的积极的地方,对于一个在审美方面完全是外行的土豪来说,真正的玉石和假造的玉石完全没有任何区别(它们在装饰上是一样的效果),但是他绝不会为了省钱而去购买假的玉石以求只过过眼瘾,而宁可花大价钱购买真品来让自己获得尊贵感(实践的愉悦是获得尊贵感之后的满足感,而并不是尊贵感本身),在这里,对任性起决定作用的是与实体有关的概念,而不是主体对于它的表象;它消极的地方是,虽然具备脱离感性冲动的那种独立性,但却脱离不了对概念的冲动,因而还并不算是完全自由的任性,成熟的有家庭的男士不会对其他异性的姿色作出反应而放弃目前的家庭,看到美女而不为之所动,这是一种相对自由的任性,但是如果说这位女士同时家庭条件优越,在给予表象的愉悦之外还有更多对生活的益处,至少综合考虑是要优于目前的家庭的,实践理性就会直接跳过意志,收到刺激的强制命令而行动,这是这种任性的非自由的部分。

任性的种类划分(该图表为作者原创,版权归属半张图艺术馆)

如果欲求能力本身与对外表现出的行动能力不一致,那么这种欲求就叫做愿望,它属于在强大的自律下被压制的欲求,在多数情况下,它并不属于任性,因为就任性的概念而言,它本身是一种自由法则,是对根据喜好有所为或有所不为的能力的放纵,如果这种自由放纵的权利被自律剥夺了,那也就不存在任何任性了;但是,真正的自律与受外界压迫而形成的自律应该被严格的区分开来,前者是与最高的任性相结合的必要条件,后者是彻底封锁任性(同时封锁自由)的逼不得已的镣铐;真正的自律与真正自由的心灵同时存在,它产生这样一种任性:既不受感性冲动的规定,也不受与实体相关的概念的规定。在它的内部,意志不仅战胜感性刺激而获得决策权,又能在对实体的概念的认识中获得主动权;这样的任性叫做道德的任性,这是一种最高级别的任性,同时它也是成就美的任性,在这里,自由、道德与美达到完美的统一。

我们或许在电影里经常看到武士对他们主公的忠诚要更甚于对自己身体的忠诚,契约精神通常被奉为至高无上的,他们把主公所遭遇的一切外界的苦难视作自己的苦难,把主公自身人格的剧变(如由正义变得邪恶)视作自己的责任,他们在最初的契约中(在自由状态下)就给自己划定了这种规则,自身利益以特定的方式获得(通过利他来利己),无论如何也不超出这些准则(一旦破坏就用剖腹来弥补),他们津津乐道于这种坚守,并把它当做一个武士之所以为武士的根本,越是在这方面表现出众的武士,就越是在人格上崇高和伟大;事实上,这是一种狭义的道德任性,我们同时可以把它理解为对武士荣耀的盲目渴求,只是由于这种渴求作为一种道德目的而存在,人们一般无法对其作出批评,就像我们很难指责追求诚实守信有什么过错;然而,在这方面有一种更为坦荡的任性方式,我们可以想象有这样一个武士,他为了世界整体的和平(这一更为崇高的道德目的),宁愿牺牲自己作为武士的荣耀,心甘情愿地放弃他的准则,而将刀刃指向了主公(最后用剖腹来弥补准则的损失),那么他就是一个先驱者,因为他打破了以往旧的道德模式,而独立地建立了自己的新道德:真正的武士应该只忠诚于和平。并将之实践,这样的一种道德的任性才是真正自由的任性。

与自然法则不同,道德法则是一种自由构建的法则;前者是被宇宙规定的,由人来发现并认识,后者是由人自己来规定,并由自己构建;道德法则在最初总是由悲剧英雄或圣人来确立,往往是英雄在苦难中遭受磨砺,并企图用自身的经验启发群众,而最后被无知群众诬蔑并绑上十字架,以悲剧的代价来引发时代的反思,最后确立道德的秩序;秩序一旦建立后,就会极其牢固地与国家制度相结合,渗入到精神文明建设的方方面面,之前的群众已不复存在,取而代之的是具有新思想的道德良民,在这里,道德表现为一种普世价值标准,我们通常称之为普世道德,这样一种道德规范是要求每个人都无条件承认和必须遵守的,然而,任何好的(有深刻道理的)东西一旦被规范化(或教条化)就难免变成忘月之手指,普世道德最终必然会变成一种与本体剖离的外观,以至于最后,大多数人都只知道要必须遵守它,但却忘了它之所以存在的终极目的或原因;于是,在这种情况下,就出现了先驱,先驱是这样一种任性者:他们不甘不明就里地被教条束缚,叛逆是使他们斗志昂扬的武器,超人意志是使他们持之以恒的光环,凭借这种意志,他们得以蔑视一切安分守己的保守的良民,于是,他们就成为了新道德的探索者和引路人。

在他们之中,一部分人摧毁了旧道德,但却没有能够建立新道德,有些人是因为没有这种构建能力,他们往往把虚无本身当做直接的任性对象,对它有近乎狂热的崇拜(属于没有能力任性);而另一些人是因为觉得不需要建立,这部分人认为秩序没有产生之前的混沌才是真正自由的道德本身,混沌在这里即是秩序,在混沌状态中,每个人都可以有自己的道德,所以保持这种混沌世界的状态是有必要的;无论他们是属于以上的那种,这部分人最终沦为虚无主义者,因为他们尽管给出了答案,但却始终没有找到可以作为自己任性对象的道德;艺术家的任性即属于这样一种道德的任性,同时也是对美的艺术的任性,与先驱的情况类似,一部分艺术家摧毁了旧有的传统艺术趣味,但是在完成这种摧毁的同时,却没有建立独立而生动的自我,他们把对艺术的兴趣始终建立在这种“摧毁”上,由于找不到真实的自我以及对“重建”的无能,便只有崇拜虚无,在这里,他们仅仅踏出了对美的任性的第一步。

很多时候人们说,艺术是超越道德的,但是这始终会让人产生误解,因为我们曾经听说的是,艺术的超脱与道德的升华是同时完成的;产生这样的矛盾并不奇怪,因为多数人都把普世道德与真正的自由的道德弄混淆了,说艺术超越道德,其实质上是指未受到沦为教条的普世道德的影响,在摧毁旧有任性法则的基础上发展出了令人意想不到(或有趣的)的新的任性法则(真正的自由的道德),而这种新法则又有着与旧法则旗鼓相当的内在完整性,所以,在这样的情况下,艺术确实超越了普世道德,而在对普世道德的升华中产生了新的价值准则,艺术创作在任何时候都是这种对旧形而上学体制的消解,然后按照自由的法则进行重构的过程,而艺术则是遵循自由法则与自然法则相对立的那种任性的技巧;我们只需要想象一下古代那些惊世骇俗的成就卓越的艺术大师的生平经历,就会很快找到证明——徐渭少时博览群书,青年时便学富五车,在当时,文人若想在政治上有出路,科举考试是唯一的途径,然徐渭个性张扬,知道八股文无用,对那些靠科举出身而绝无才学的官僚嗤之以鼻,尽管自己学识渊博,文采缥缈,宁可潦倒一生,却打死不作八股文(如果是对善的任性,那就是朝对自己有利的方向行动,徐渭的任性在这里是对道德的任性);高更本来拥有世人所希望拥有的一切——收入不菲的工作、豪华的房子、美丽的妻子,还有两个可爱的孩子,但却在40岁那年突然抛妻弃子离家出走,去寻求他人生的终极价值,在普世道德看来,这绝对是背叛家庭的责任感缺乏的表现,但是在他自己看来,婚姻的最终目的本来就是为了成就人生,而不是说人生的目的是为了成就婚姻,所以,婚姻双方应当在当时便拟定这种契约,以保证能把后来发生的一切符合这项规则的事都当做是正常的合乎常理的事,同时,他还认为,就真爱而言,也是符合这项规定的,婚姻中的一方完成了其生命的最高使命,另一方的目的也就实现了(就一般而言的爱情,不属于这种情况,只属于情感欲求上的交易);高更的行为和他的辩解无疑向旧的婚姻道德发起了挑战,同时,与他相似的道德任性者还有释迦牟尼(抛弃职责离家出走寻找解脱之道)、六祖慧能(年少出家,丢弃了赡养父母的责任)、海子、尼采等。

梵高的任性则是对悲剧的颠覆,其生平性格叛逆,个性张狂,不甘受学院派古典绘画的束缚,即使画出的作品卖不出去,宁可饿死也不愿失去艺术上的自由,潦倒一生终创作出具有革命性的艺术,如果说梵高是悲剧,那世上从来都缺少像他这样华丽的悲剧,而更多的则是像小丑一样的喜剧,这种喜剧背后所折射的是一种大悲:在梵高这里,其生命的最高理想(艺术)在有限的人生中得以实现(这应当是人生的成功),而梵高之外的大多数人——那些千篇一律的,大致相同的理想,大致相同的追求,大致相同的奋斗轨迹,大致相同的价值取向所造就的庸碌的人生,或许才是真正的悲剧。艺术家总是在这样的情况下才能做出真正有价值和让人惊异的事情,倘若他们不是凭借着对美的任性,就绝不会超出一切已经存在的趣味和价值去从至深的生命本源中寻找新秩序的可能。

上一篇:自在之外·艺术的根源性构造

下一篇:理由、原因与形而上学

庞明璇

庞明璇 未知

未知 张大千

张大千 钟飚

钟飚 测试艺术家

测试艺术家 卢延光

卢延光 雪山静岩博

雪山静岩博