- 资质:

- 评分:

1分 2分 3分 4分 5分 6分 7分 8分 9分 10分 10分

- 印象:

- 经营时间:11年

- 展厅面积:300平米

- 地 区:上海-杨浦

理由、原因与形而上学

对智慧生物而言,语言或许可以决定它们文明的程度,而对于低等生物,获取一种高级的交流工具将是一种奢望;对人类而言,我们愈是在各类学科上钻研得精深,对自然研究得透彻,就愈需要抽丝剖茧地探讨,更细致入微地交流,我们便会觉得那些现有的语言已经无法表达那些新的知识和原理,因而就越需要发展新的语言或不停地改进旧的语言。

语言一直被人类作为最重要的交流工具使用着,直到后来,一些人在探讨一些复杂问题的时候越来越脱离问题本身,而转向了纯粹的语言文字推导概念,我们才开始注意到真正的问题;在最开始,当我们说一个概念的时候,事实上是在说这个概念所指谓的那个对象,概念并不直接就是对象,它只是方便人们表达的方式,通过概念的传递,可以让对方明白我们想说的那个事物,因此一个概念所对应的那个对象究竟是什么,是由人自己决定的,我们把那些由地表凸起的岩层称之为山,把那些由山包围的液态地表称之为湖泊,这些名称都只是方便的代号而已,追究为什么用这些代号而不是用其它的是没有意义的;到后来,直到人们发明了一些由纯粹理性构想出来的没有对象的空概念,人们便越来越着迷于对纯粹概念的探讨与诘问,他们不去搞清楚把概念说出来的人究竟想指的是什么,而去拼命地挖掘那个被说出来的概念本身是什么,最后讨论的双方陡然发现他们已经离最初要讨论的问题失之千里。

于是,一些人开始注意到两千年前佛陀的教诲“不立文字”——文字是假言的,是方便的,逻辑再严明条理再清晰的命题也并不能道出真理本身,文字是指称工具,就像指着月亮的手指一样。我们既然不应该执迷于指月的手指还能怎么摆,用小拇指或中指还是大拇指,这些都是无关紧要的事情,那么最要紧的是,我们必须要用它们准确地指向明月,因为如果你不想让别人去纠结作为忘月之指的纯然概念,那么你就必须针对“指”与“月”提供一种精准有效的链接,形而上学就是这么一个棘手的概念,“人们看不到那些自信有足够能力在其他学科里创造辉煌的人要拿自己的名誉在这门科学中冒险,而每一个在其它事物上一无所知的人,却在这门科学中大言不惭地做出决定性的评判”——这是康德在他的时代所作出的批判,而在现在,一些评论家们凌磨两可,对形而上学进行武断地否定,而在这否定的过程中却又时时做出他们所谓的那种形而上学意义上的思辨,他们提倡辩证法,却又从不会辩证地看待问题。

通常,我们将那些无法通过物理世界来证明的东西称为是形而上学,比如探讨自由意志、上帝、灵魂、存在与本源,这些我们既无法通过直观来获取经验素材,又无法通过物理世界的自然规律来实证任何结论,但是很少有人注意到,任何一个形而上学的判断或结论,其背后都有必然的经验因素,单从一个命题产生的内部过程来看,可能是形而上学的,但从整个宏观的外部现实来看,它的产生是受个体经验影响的,这无关那个命题的正确性或道德性,因为谁都知道,形而上学必定对认识无益,它至多只能是艺术上的消遣,我们研究的是这种现象。

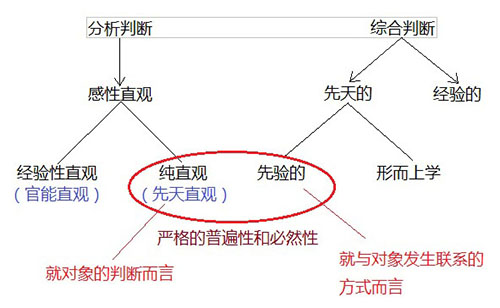

这个话题引导我们回到康德,这个奇迹般的哲学家在洞穿它的全部功能后说:“人类永远无法放弃形而上学,正如我们永远不能通过停止呼吸而避免吸入有害气体”,事实上,当我们扬言放弃形而上学的时候,我们在某些时候可能还是进行了某些形而上学的思辨,在认识上尚且如此,在艺术上,这种思辨几乎是伴随创作而生的,甚至它是艺术产生的必要条件和对观众发生作用的主要手段。在《纯粹理性批判》中,形而上学的原理第一次有了较清晰和系统的解释,形而上学判断被划分为属于综合判断中非经验的那部分(下图)。

分析判断与综合判断(该图解由作者原创,版权归属半张图艺术馆)

我们通过感性,能够获得五种后天表象:色、声、香、味、触,以及一些先天表象诸如空间、时间、因果性等等,涉及到先天表象的这部分直观被称为纯直观,在康德那里,感性直观主要是经验性直观,这是因为感官对象被我们直观后所获得的表象可以作为经验的材料,而并不是说这种直观本身具有经验性,纯直观是包含在感性直观之内的一种特殊的类型。而仅仅限制于通过当前的直观而获得结论的判断叫做分析判断,一般而言,分析判断是以感性直观为基础的,而那些超过直观所能判断的,往往还夹杂着经验或概念的,或者连这两者都没有,也并不是直观所能得出的,所有类似于这种判断都属于综合判断。

分析判断往往是在事物的感性基础上去分析这个事物,而并没有对它的知识进行扩展,而综合判断则属于扩展判断,在你所直观到的表象之外去扩展了它的知识。比如说,我们看到一个物体,然后做出一个判断“这个物体是有广延的”,那么这就是一个分析判断,因为你看到了这个物体的在场,它是从感性直观里直接得出的,但是,如果你说“除了这个物体之外的其它一切物体也都是有广延的”,那么这就是一个综合判断,而且是先天综合判断,因为它不是在一个直观下直接获得的,你只是看到这一个物体,而无法看到所有,你通过这一个物体的性质而得出所有物质的普遍性,而且其结果还是必然的,那么这就是一个先验判断(这不是一个经验判断或形而上学判断,因为它们都只能具有或然性,而这个判断明显具有必然性),你是由于先天直观(纯直观)到空间的必然性(空间与时间是世界的先天形式),并以这种必然性作为依据——物体通过对空间的填充而在空间中在场——从而做出的一个判断。一个先验判断尽管就其自身而言不是通过纯直观进行的,但它却可能是以纯直观获得的知识为依据的。

那在两者之外——既不属于分析的,也就是不是直接从官能直观获得的(先天原理作用于这里),又不属于在先天的纯直观中能够获得的,也就是在综合判断中的,而且还不从属于经验的,同时又没有受到先验原理束缚的,那么就是形而上学的。一个形而上学判断一定属于先天综合判断,但却一定不属于先验判断。比如,当一个官员在看到正迎风飘扬的五星红旗时,他产生了这样一个自认为确定无疑的判断——“啊,中华民族是世界上最伟大的种族!”那么这并不是一个从对旗帜的感性直观中能够得出的结论,因为你仅仅从分析那个图案的形状和颜色上得不出这个结论,它超出了分析判断的范畴(即是超出感性对象而做出的判断),而且又不是一个经验性判断(它是即兴的),并且又不是受先验原理束缚的(因为五星红旗给人产生这种感受不是先天决定的,它没有严格的普遍性),那么这就是一个标准的形而上学判断。

按照这个原理,我们可以轻易找出历史上一些伟大的哲学家在完成自己的学说时都做过哪些形而上学的思辨,我记得在《权力意志》中,有这么一段,说尼采在战场上看到骑马驰骋而过的军队,便即刻悟到了这一点:“世界不是一个万物求生存的消极过程,而是万物在生存的基础上求生命力扩张的积极过程”,这句话也奠定了他的强力意志哲学的基础,在这里,“驰骋而过的军队“是作为针对尼采的艺术的客体而存在的,首先,尼采在对军队的直观中肯定得不出这一结论,他在这直观中只能知道军马的肤色、马蹄的声音、味道,而绝不可能知道万物。再者,命题中尽管有一些词汇属于经验材料,但这些词汇与整个命题不构成因果连结的必要性,所以,命题也绝不是一个经验判断。而且这一景象也不可能先天地使所有人产生这种判断,最后得出的结论是,尼采所做出的这个判断,是一个形而上学判断。

形而上学判断的发生都是通过感性,虽然形而上学判断并不是以直观为依据,也绝不可以是直观判断,但它却要通过直观来发生,也就是先以感性直观对象,而后在感性之上我们感受到了某种东西,或者获得了某种思想,这种获得是超越感性的,是感性之上的东西,其所获得的是感性对象这些有形之物所能给予我们的那些之上的东西,因而顾名思义地被称作形而上的。而且,我们还必须把属于形而上学的判断和真正形而上学的判断区分开来,前者就其判断本身而言并不是形而上学的,而在它的命题中却包含有通过形而上学这手段而获得的概念,比如“实体”的概念是通过形而上学得来的(因为实体既无法被直观,也无法被经验),那么“实体是不可认识的”就是属于形而上学的命题,而就命题本身来说是经验性的(因为我们不曾在任何地方发现过实体,这本身就是一种经验),因此它还不是真正形而上学的命题。后者无所谓其命题中的概念从何而来,只要就其判断本身而言是形而上学的,那么它就是一个真正形而上学的判断。从这种角度看,纯粹数学是属于形而上学的学科,因为一切数学都是从一个抽象的形而上学概念开始进行的一系列推导,尽管它强调逻辑的严谨和精确性,比如在几何学中推导空间的形成,是由点构成线,线构成面,面最终叠加形成三维空间,但是就点来说,没有与它相对应的实体,因而尽管在数学推论中至始至终找不到一个真正的形而上学判断,但这一切推论确是属于形而上学的。属于形而上学的知识都有一个共同点,那就是它们都是纯粹理性知识。

某些剧本的创作与这种数学的形而上学方式相似,尤其是在一些神话剧或武侠剧中,剧作家如造物主般构建一个完满的,能自圆其说的世界观,甚至还能通过想象力的发挥自主创造一些物理规律,即便这些规律就其自身而言是逻辑的,但就其原初的规定而言,是一些通过想象力发明出来的空概念,是一些与现实世界的事物没有直接对应关系的东西,比如在当下甚为流行的日本动漫《火影忍者》中,“查克拉”就属于这种空概念,但是剧作家却能直接在它上面建立一个庞大的符合逻辑的忍术体系,再比如金庸的武侠剧作中,武学体系被分为外功与内功(也许有人认为在现实中有对应,但是那仅仅是名称上的),它的规定为,外功招式精妙到一定程度可以通过闪躲任何攻击而对敌人造成精准的攻击,内功深厚到一定程度则可以忽略外功招式而直接(隔空)震伤对方,这条规则在逻辑上可以说是合理的,因为在纯逻辑上,它说的是强度和种类的关系,种类达到一定程度的丰富,可以造成很好的效果,但是即便种类不丰富,当强度上升到一定程度,就能弥补前者,这种逻辑在现实中是有对应事实的,比如在战争中,一方的武器装备及兵种类型俱全而且出奇地丰富,有一些世上从未出现过的创新型武器类型,那这样的部队因为其装备的多样性而独具战斗优势,但是,有另一方武器装备样式单一,却在一门武器上强度很大,比如炮弹的射程可控或威力可控且上限巨大,那么这样的部队也并不会比前者弱;中国传统写意画其实也在强调这种种类与强度的逻辑关系,为了能更系统地研究情感张力在绘画中的表现运用,中国人构想出了一个概念“气”,并以“气韵生动”作为评判写意画的重要标准,在这里,气韵生动主要是指行气运笔时气的变化丰富程度,有时候一幅画中气的种类可以有很多,变化非常微妙,甚至能把相矛盾的品格进行阴阳调和,以达到中观之境;比如在雄壮霸傲之气中掺入悲恸寂寥之气,以昭空性;在桀骜之气中掺入闲逸之气,以示逍遥;在风雅之气中带入清玄之气,以至幽玄(日本书法中较为常见),气韵的变化还可以有千千万万种,正是这种丰富性造成了写意画在视觉直观上给人情感激荡的张力,然而,如果一张画中气的种类和变化不丰富,但是作为没有种类的气(无名之气)——最原始的以太之气,如果单纯地将它的强度增大到无限,那么,画面也会给人造成同等的心灵震荡的效果。这些都是属于形而上学的体系构建,纯粹理性作为其工具而确保其内在的合逻辑性,往往正因为如此,艺术作品才会变得更有趣味。

有些人歪曲了形而上学的意义,我怀疑他们把那些由于复杂的综合原因导致无法向社会证实而本身却有事实对应,有一定正确性的思想,错当成形而上学的思想了,其中,吕澎与舒群在《操作、权力与形而上学》中首先提出了一个很好的概念“思在”,他们认为人首先要独立思考,然后才有思想,再然后才能谈思想的在场,只是有思想而没有去物理世界证实,没有受到社会认可,就是思而不在,这是一种思想的不在场,从思走向在的过程实际上是指由形而上的“思在”走向现实层面的“实在”的过程,是形而上话语转化为公共话语的过程,然而倘若思想只是依附于旧话语的权力关系,那就淹没在一种“剧场幻象”里,这样的思想没有生命力,甚至算不上是思想,没有基本的主体的觉醒,当然也不可能在了,这种东西就是公共话语本身,根本没有提出的必要,它没有一个从“思在”到“实在”的转化过程,而是一出现直接就是实在。吕澎和舒群的对于思想的产生及被接受这个过程的解释相当到位,古今圣贤无不是通过这种途径来将新思想深入人心的,但是把思想孤立地存在(“思在”)这一现象直接视为是形而上学家的臆想,甚至认为它不能被社会承认就不能称之为思想,这种观点可能本身就是一种不究原因的形而上学独断,或者是用违反辩证法的手段,孤立、静止,局部片面地看待问题——他们这样说的理由是,如果一种思想无法对除主体以外的世界产生作用,那么它的意义也就不存在,它只对主体产生意义,如果一个物体的本身所是不为任何人所知,那么它就等于不存在;比如世界上奔跑速度最快的人类有可能不是世界奥运冠军,而是某个无名的山野村夫,那么他们就会说,只有这个山野村夫自己知道自己是世界第一,甚至连他自己都不知道,那么他的第一就不是实在的,相反那个奥运冠军因为被社会公认是第一,所以他是实在的,因此,如果那个村夫深知且认为自己是世界第一的跑步健将,那么他就是“思在”,是形而上学的;这样一种哲学似乎从古至今根深蒂固于人们的心灵,尤其是在中国这片土地上,人们都富于智慧,知道真理的无益性,一切知识只要是无助于追求幸福和烦恼解脱的,都被视作是无用的和不应该获得的,而如果一种虚假的知识能够有助于人们改善幸福程度和烦恼解脱,那么他们宁愿把虚假当做真理去供奉,以至于最后能骗过自己的内心。

不计事物的原委和真相,而只在乎事物对外产生的影响,并以这种影响来判定事物的价值甚至重构其本质,这是站在形而上学的对立面的一些评论家和思想家正在做的事情,他们对形而上学家的判定是:不以改造世界为目的纯粹思考者。他们对这些人的印象是:试图将当代艺术在几个参禅悟道的精英的大脑里完成,认为价值是不证自明的,那些不理解价值的人天生就不具备理解价值的智慧。他们的观点是:真正的价值应该是建立在人类共通性原则之下的,一种价值之所以为价值,就必须是可以为每个人所理解的,否则就不能称之为思想或价值。

“不以改造世界为目的纯粹思考者”——这里有两种情形,第一种是,思想有一定的客观基础,对现实有效的思考者,但由于他们缺乏改造世界的雄心壮志,所以即使拥有能改造世界的思想也不愿去行动;第二种是,缺乏雄心壮志而且思想上本身也属于形而上学的思考者——那些喋喋不休地批判形而上学的评论家们极度缺乏归同分异的逻辑思辨能力,把这两者一棒打死地归为了形而上学家;事实上,他们也忽视了一种价值或趣味传播的途径,是直接可让所有人接受的还是间接的,我怀疑他们把那些可以让人接受和理解的,但却不是仅在直观中就能让人立刻接受和理解的价值判定为形而上学的价值了;这里存在一种“理解然后美”,比如在我们观赏一件带有宗教趣味的观念艺术作品时,倘若我们不是在之前看过这类宗教读物,对里面的故事和教理有一些理解,那我们就绝不可能读懂这件作品,更不可能感受到它的艺术趣味,然而对于大多数观众而言,至少对于中国的大多数观众,他们绝非具备这种信仰或哪怕是稍微一点点的真正严肃的宗教知识,所以这件作品会在一个庞大的国度面前被判为无效的,然而,我们却不能因此说这样的作品就是不能为群众所理解的,我们只能说,它为观众设立了门坎,对观众的文化修养的要求比较高(因而是可以被间接地理解和接受的);最近热映的一部电影《刺客聂隐娘》,恐怕是现实世界中最好的例证,多数观众因为对古文缺乏理解和对历史背景缺乏了解,而无法得知这部作品究竟讲了些什么。

尽管一些人声称“形而上学的妄想应该终止”,并主张“将私密的形而上学话语转化为公共话语”,但是这些人所提倡的所谓“公共话语”仍然在不知不觉中应用到了形而上学的原理。艺术作品似乎总是有着这样一种倾向——倾向于让我们更容易去产生一些形而上学判断,亦即是说艺术作品总是容易给人一种形而上感受,这种感受是在倾向于去做一个形而上学判断时决定的,关于这一点,我们只需想一想音乐的效果就会很快能认同,比如在聆听贝多芬的交响乐时,你突然感到宇宙是多么浩瀚,作为个体的人类又是多么渺小,而在下一刻——这渺小瞬间消逝,你感到你的意志与世界意志融为一体,自我的个体化原理的束缚被瓦解,你与宇宙一体同观,达到这忘我之境,你的灵魂在这短时刻间得到解脱。再比如,当我们聆听某部哭泣或赞颂过往时代的悲剧音乐时,我们往往会高估那个时代,一个逝去的时代即便就其历史本身而言并无值得褒扬之处,但是在从音符获得的感动中人们却往往会认为那时代有不可言说的冤屈,从而对它的优越性产生幻想——这些音乐作品无一不是能让几乎所有观众获得共感的大师艺术,但是这种公共话语确是通过某种形而上学原理来完成的:我们无法从一个音调的升降变化中找到任何与宇宙人生、历史时代相关联的线索,这里面既没有经验材料,也没有逻辑推理。

与这种形而上感受不同的是经验感受,这是因早年特殊的经验被深植入心灵,然后通过经验材料的刺激而唤起的一种感受,比如“一朝被蛇咬,十年怕井绳”,“被蛇咬”是一种特殊的经验,“井绳”是起到触发作用的经验材料,恐惧作为触发后的感受;我们往往把超验的判断或感受归为是形而上学的,是因为在这其中,经验在一个命题中没有起到必要的因果关联作用,也就是说,我们不是通过经验去判断的,供我们去进行理性的逻辑推理程序的那些最原初的素材,不是我们在现实中直接经验到的东西(那些最原始的素材在一开始就是由纯粹理性直接建立的)。然而,尽管一个形而上学结论不是通过经验推导出来的,但在外部,它却是受经验影响和制约的,当我们看到五星红旗而产生“中华民族是世上最伟大的民族”这种形而上学的感受时,尽管在这感受发生的内部,旗帜上的色彩和形状等质料并不能说明为什么中华民族是世上最伟大的民族,以及也从来没有任何经验告诉我们如何从形状和色彩中去判断一个与它们完全不相关的事情的结论,但是从外部的宏观来看,我们自身的生活经验,所成长的社会环境和文化背景,在这里起到了决定性作用,也就是说,经验尽管没有在纯粹理性中在场,但它却跳出了整个思维(或刺激)过程,独自在外部操纵了一切。

还有一种感官的感受,这几乎是唯一一种具有最大人类共通性的感受,同时也是最低级的动物性感受,它是由先天原理(或者科学原理)所决定的,它的规定为,个体或群体通过某种特定的刺激而获得的固定感受;比如,对个体而言,我喜欢红色,或者我喜欢皮质的衣服,那么每当我看到这些物件时,就会固定地获得适意的快感;对群体而言,对死亡的畏惧是一种共通心理,对那些可能引起死亡的事物产生恐惧感是共通的(人之常情),而且对每个个体而言也是固定的,恐惧感会被那些可能引起死亡或与死亡相关的对象一触即发,而不会受理性控制,一些行为艺术家或装置艺术家直接拿动物的尸体或人类血淋淋的残肢断臂来组装作品,在这里他们就是利用这种共通性感受来刺激观众以达到他们作品的效果,倘若这些作品不是在这种感官刺激作用之外说了一些其它的东西,那么它们就是肤浅的;一种感官感受的表达是不证自明的,如果我们说一幅画美,那么一定会有不同意见的人问你它为什么美,美在哪里,这时候你可以告诉别人说美在它对真理的敞开与澄明,然后你可以给别人讲画里的构图的和造型是如何使它们批判了现实或表达了真理,最后他们就会理解你所说的然后也会同样觉得这画的确是因澄明了真理而美的;但是,逻辑的理由与事实的原因是两码事,如果你说一件条纹衣服漂亮,那么你将无法通过逻辑上去解释它为什么漂亮以至让其他人也和你产生同样的看法,而只能说,这件衣服当时的确给你造成了漂亮的感受,但你自己也搞不清这感受是怎么来的,因而无法向别人去证实“这件衣服确实给我造成了漂亮的感受”这件事情,更无法向别人传递这种感受,这就好比你说“我今天心情不错”,然后别人让你证明为什么你心情不错,你当然证明不出来,因为别人不是你,自然永远不可能得知你心情是怎样的,那些执着于追问人家为什么这样或者一定要求人家证明是这样的人,就好像你让针刺了一下,你感受到疼,他执意要你说明为什么你感到的是疼而不是其它舒服的感觉;因此,在这里,感官上适意的感受跟这种被针扎后的疼痛感一样,是不证自明的,是不需要向人解释的。

但是,理解了一件作品所传达的思想或情感和喜欢这件作品所传达的思想或情感是两码事,比如那幅向人们揭示了真理的伟大的画作,有的人是因为它对真理的揭露而觉得它美,但是也有一些人不喜欢这种现实主义的表现风格,因而即便知道这幅画深刻地揭示了真理,也完全理解了它是如何深刻地揭示真理,但也不会对它产生美的愉悦,因而这里还是存在一种“适意”,只是不同的是,感官感受是对质料本身的适意,而美的愉悦是对美的理念的适意,尽管美的理念(或这价值)在这种程度上同感官刺激一样:它无法让所有人都产生同等的愉悦的适意感受。但至少,它能让所有人都理解它(直接地或间接地)。现在看来,那些站在形而上学反面的批评家们一直以来所寻求的,并非是这种逻辑上的理由和一个对美的理念的阐明,而是一种达成事实的原因或手段,他们说那些形而上学的艺术家们不注重价值的传达,无法让观者理解他们的价值,实际上说得是无法让观者和他们一样觉得这价值是美的或产生一些其它的感受,因而这些艺术家才不得不向他们说“无需证明!”。

不过,的确有这么一些人,他们一方面认为“价值是不证自明的,那些不理解价值的人天生就缺乏理解价值的智慧”,所以天才无需去迎合大众,而另一方面却又寄希望于证明价值,但奇怪的是,这些寄希望于证明价值的人从来不会行动去证明价值,而是永远在焦虑中期待着周围人的良心发现——他们总是怀揣着对艺术的神圣的敬畏之心,他们的口头禅是“艺术就像呼吸一样”,他们信奉“艺术是生命的最高使命和生命本来的形而上活动”,他们自称画画不为别的,无论任何时候都是为自己心灵的救赎,是与观众无关的事情,这也是为什么他们觉得自己无需去证明价值的理由,当然,他们不用去按照观众的需求去完成作品,也无需理会权利体制下的审美趣味或标准,然而,这并不代表他们的艺术就是服务于自己的内心,它们不是一个非此即彼的关系,在这其中产生了一种连艺术家自己也无法摸清的混沌关系——最明显的莫过于,他们一些人不关注自己当前的生活,甚至也不关注现实社会中发生的一切,亦也不关注自然,他们时时刻刻都在幻想着在不久的未来会发生一些姗姗来迟的“美好的事情”,并寄希望于这个未来,通常在作品中进行一种自以为形而上的“没有表达的表达”,在很多时候他们是有表达的,也有明确的心灵上的追求,形而上的使命,但由于自身的综合原因没有能达到自己内心预期的效果,于是就为那些超出预期的糟糕的效果进行一些自我心灵的安慰,譬如聪明的人会给自己解释道“我希望制造一些意料之外的形而上之物”,或者“这种呆板是一种与直观美无关的心灵纵深”,而那些肚子里没有多少学问的人则只会说“我只想画一些简单而纯粹的东西”、“一些回忆性的题材,形而上的感受“之类的,这种“肚子里没多少学问”的人脑袋里是一片浆糊,不过同时也最方便,他们将那些连自己都没掌握其究竟有何潜在美学功能的不符合自己内在要求的失误效果直接向人们解释为“一种形而上的东西”,极力想给观众营造一个“完满的艺术家”或“不可能失误的艺术家”或“艺术家做的任何事情都有其独特原因和讲究”的权力形象,这种不能诚实面对观众,不敢正视自己内心的人,即没有“思在”,又没有“实在”。

综上所述,在谈论形而上学的问题时应该要分清楚(对自由而言)逻辑的理由与(对认识而言的)事实的原因,从内部逻辑上的无关联来看是形而上学,而从外部事实的原因来看是经验;从形而上学的功能上来看人类的哪些活动是离不开形而上学的,而哪些活动要尽量避免形而上学;不能绝对地把形而上学看作是与辩证法相对立的认识世界的方式,因为还可能存在一些辩证地形而上学,类似于马克思主义直接把形而上学归为孤立、静止,局部、片面地看待问题的方式,这种归纳方式本身就是他所谓的那种形而上学的;那些名义上反对形而上学的评论家真正批评和反对的东西并不是真正的形而上学,而是一些思想家的愚昧和艺术家的肤浅——正如那些在脑中酝酿着“美好的未来“并在无动于衷中对它寄予无限期待的艺术家,但这又与形而上学何干?

上一篇:柳力:论任性

庞明璇

庞明璇 未知

未知 张大千

张大千 钟飚

钟飚 测试艺术家

测试艺术家 卢延光

卢延光 雪山静岩博

雪山静岩博