黑屋之光|贺龙元和他的画

Light of Black House —

He Longyuan and His Paintings

展览执行|Executer 达腾腾/李书阳/邓梦春/刘雯/文宇舰/袁重秋/黄莹/万芳/柳天乐/胡尹瑜

主办|Organizer 前行美术馆/58科创/太平里

地址|Address 长沙市天心区太平老街167号太平里文创社区一楼

艺术家贺龙元个展「黑屋之光 — 贺龙元和他的画」将于2020年7月11日晚八点在前行美术馆开幕,本次展览特别邀请何立伟先生担任策展人。将展出一系列由策展人精心挑选的油画和手稿作品。展期为7月12日至10月18日,欢迎各位同行与艺术爱好者莅临参观!

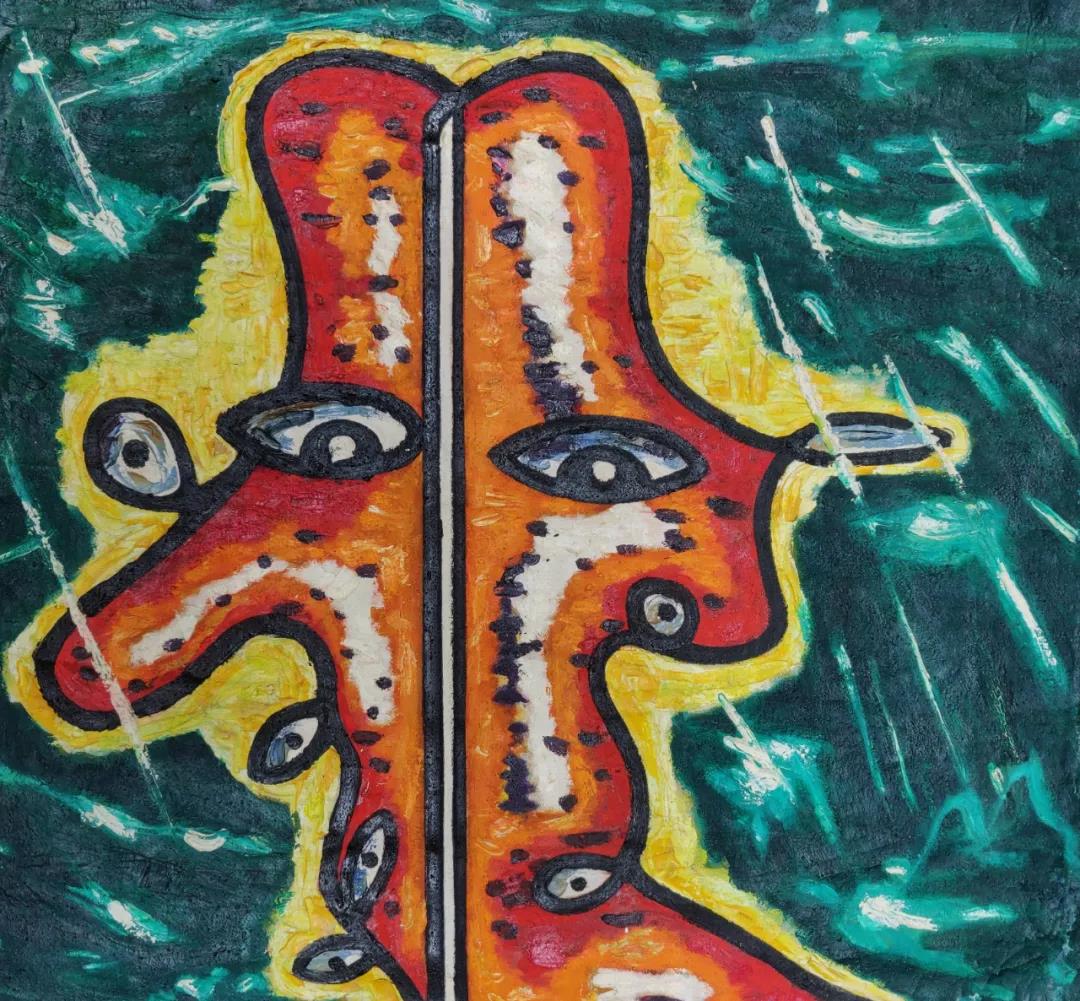

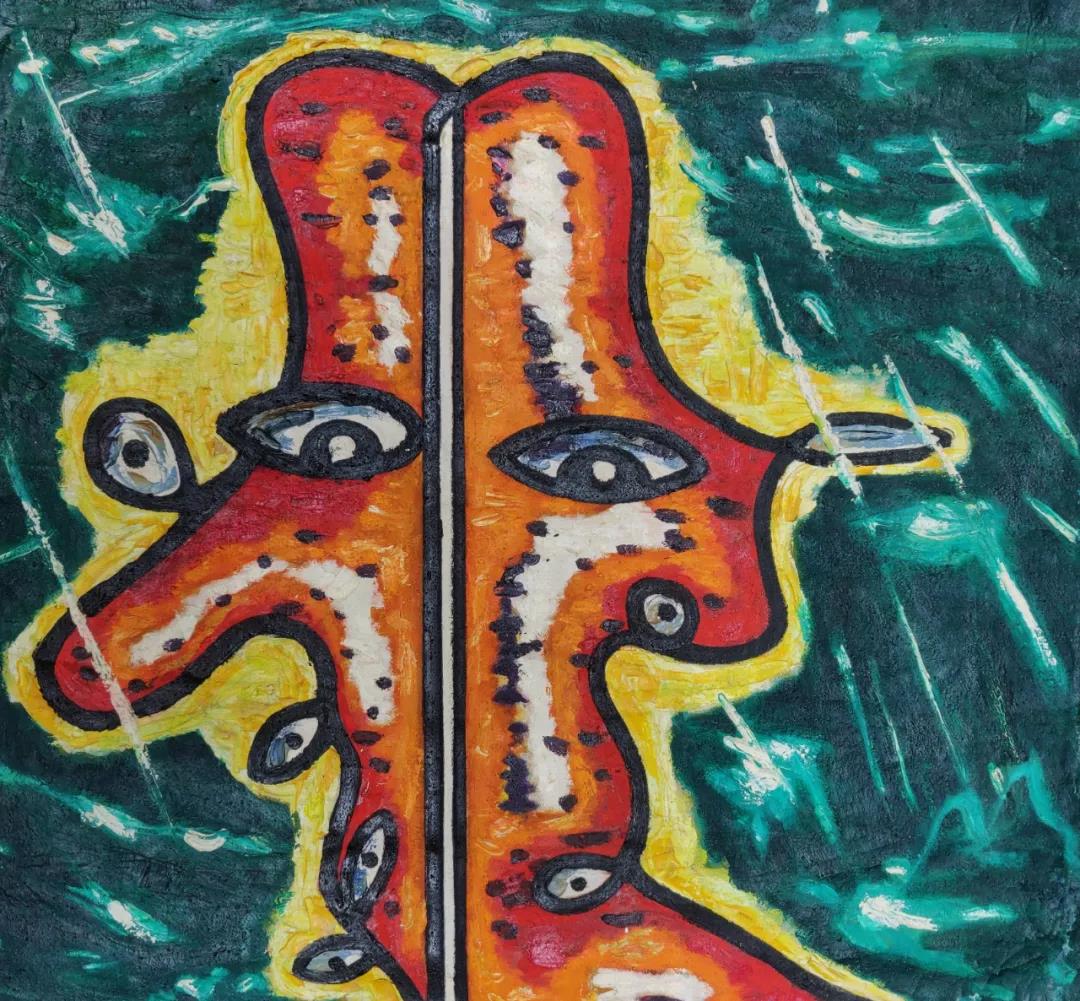

《A2》/200x130cm/布面油画/2002年

黑屋之光:贺龙元和他的画

策展人/何立伟

前行美术馆的张丹丹小姐约了我晚上去拜访贺龙元先生,发过来一个导航地址,说离你家不远。我点开高德看一下,的确近, 2.7公里,行车大约10分钟,就在东风一村。丹丹是个细心人,过一会又说,他那个地方七弯八拐,不好找,也不好停车,还是我7点整开车来接你吧。

王家珑一带都是城北老社区,东风一村挤挤密密的都是上世纪八九十年代的老房子,黑压压一片,巷子逼仄,弯曲,如地上盘着的一堆乱草绳,人行尚可,会车困难。无数的小车挨头挨尾停满了巷子,一侧的轮胎都压上了阶矶,车身是斜的。

的确不好找,丹丹也算来过五六回了,到了一个斜坡总算找到一个空位泊定了车,下来仍要打电话问贺先生,是17栋2单元吧?

《A3》/100x100cm/布面油画/2010年

找着了黑洞洞的2单元门,上楼,梯窄灯昏,听不到人家的声音。我问是几楼。丹丹说,顶层,6楼。我说哎呀老人家每天爬这样的楼,要命。丹丹说,是的咧!

敲门,隔了一气,贺先生应门而出,脸是模糊的。引进,一门里住了两户,过道里一切也是模糊,只晓得横七竖八的尽是东西,侧身穿过。贺先生住里头一套房,没有厅,就是两间,大约50平米不到。引我们坐在里头一间,这天极热,贺先生问我们开不开空调。晓得他生计窘迫,连忙说不开不开。贺先生就打开了一台极小的缝纫扇,也感觉不到风意。渐渐一身大汗。

环顾了一下,这间卧室兼客厅的房子,除了一张床,一张敝旧的书桌,就是贺先生自己坐的一张椅子,和靠阳台一边的一张竹铺。他家里是连电视机都没有一台的。墙上挂了五六幅贺先生的油画。随便看不得,一看就吸走了你的全部心神。

我还是来看看贺先生。他是1945年生人,今年75岁了。穿一件圆领老头衫,瘦,眼袋深,颧骨与鼻梁俱高,目光慈悲深沉。

《F5》/85x90cm/布面油画/1999年

他开始说话了。这时前行美术馆的两个妹子同一个搞摄影的后生也进来了。打过招呼,他继续说话。我还没有提任何问题,他就这么一路说下去。我想老人家恐怕太孤独了,少有人来探访,我们一来,他就把闭得生锈的话匣打开了。

他说他的家史,说祖父,父亲,姑姑,姨妈,表姐表兄,很复杂的家庭关系,不易记牢。只记得他父亲是国民政府财政部的小官吏,49年随兵败如山倒的国军从南京撤退到台湾,直到80年代去世,父子俩再也没有见过一面。这样的父子关系,在49年以后,如何影响到他的命运,使他遭逢到怎样的磨难,不说亦可知道。

但他还是继续说他自己的遭际。那当然也是非常复杂,不易记牢。我记住的是他这么样的一生,落魄到从来没有一个正式的职业,一份正当的工作。他四处打的是零工,勉强糊口,再无余力养活他人,也因此终身未娶。我想也是,有哪位姑娘愿意把自己的一生,托付给这样一位吃了上顿且不知下一顿在哪里的男人呢?

他现在每月只有一千四百多块钱的社保,所以他家里添置不了任何像样的东西。穷困如斯,但谈起绘画来,眼睛里便有光,如暗夜里的星。我问他画画有没有拜过师,或者在什么地方系统地学习过。他摇头,微笑,说没有,都是自己自学,摸索。他其实起步很迟,上世纪80年代初,他喜欢没事时去烈士公园玩,他说那时候烈士公园好安静,好有野趣,但是湖边上总是有许多人在画画写生。这些人基本上是知青,户口尚在乡下,人跑回城里来,沉迷画画。真正的文艺青年。他看他们画湖水,画柳树,画堤岸和长亭,于是来了兴致,他也要来学画画。这时他早过了而立之年,学画也算是中年立志了。于是省吃俭用,到下河街买来油画颜料、立得粉同调色油,开始到烈士公园对景写生。与此同时他开始买一些美术杂志,看上头的西方油画。他不像那个时代学油画的人,一开始接受的是俄罗斯巡回画派的影响,80年代初,绘画印刷品介绍的,基本上是西方各种流派的油画作品,他一下子迷上了印象派,接着是抽象派,他的最好的老师和教材,就是这些印刷品。尽管当年的印刷品印得粗糙并且失真,他仍然悉心研究,色彩关系、点线面、光与影,以及构成,等等,他的研究完全是主观的,是六经注我式的。与其说他是通过这些印刷品学习大师,不如说通过这些大师的作品发现自我,发现自己能够把握的情绪表达方式。他的学习是寻找自我同完成自我的学习,也是最有效的学习。这个孤独的男人,这个被社会遗忘的男人,在绘画中找到了自己的尊严、生命的价值以及丰沛的情感如何涌出并迸射的途径。他从此一发不可收拾,绘画成了他的亲爱的情人,成了他的有意义的生活,成了他的唯一的精神出路。他越画越自我,越画越主观,越画越有他自己的油画语言同图式。他什么都尝试,油画、炳烯、钢笔、淡彩,拼贴,写实,半写实,抽象,半抽象……有时候滞阻,有时候顺手。

《A11》/80x100cm/布面油画/2008年

他的进门第一间房就成了他的画室,一张餐桌既用来吃饭,又用来画画,当成了工作台,画板就搁在上头。两间房都是很差的采光,画室尤甚,称之黑屋不为过。他在这张桌子上画了几千张油画,有时画在纸上,有时画在布上——是那种在下河街买的批发的最便宜的画布。工作台对面有一个大木柜,打开来,一排是卷成一筒筒的作品,一排是西方各流派的画册,一排是数十本他的剪贴本同手稿本。

我翻看了几本手稿,更是喜欢,因为这些手稿天马行空,比正式的作品更加自由、大胆、奔放,无论是色彩稿还是线条稿,还有他顺手记下的一些随想,无不像天空中的小鸟一样,自由自在地在时空中飞翔。这些手稿摆在你面前,如果不说是贺龙元的,你一定以为是某个大师的。非常令人惊艳。

《B3》/60x80cm/布面油画/2005年

“我画得太多了,”他说,“屋子里放不下,都放到303去了。你们要看,要到那里去。”303是一个研究所的代号,他的一位亲戚是那单位上的,他把画寄放在他家里了。

“我现在身体不好,睡觉要吃安眠药,有时一粒,有时要两粒。每天要吃好几种药。画得比以前少了些,但还是坚持画。不画也过不得。”

我想起《论语》里孔夫子称赞颜回的一句话:“一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!”

可惜孔夫子不认识两千五百多年后的贺先生,不然他也会大赞贤哉,贺龙元也!

就是说,贺先生也像颜回一样,在人生的恶劣困境里,终至于不失赤子心,以强大的精神力量支撑起悲惨的生命同高贵的头颅,苦中作乐,踏歌而行。

《F10》/65x105cm/布面油画/1990年

说话的时候,前行美术馆的后生子下楼买了几瓶矿泉水上来,一一递过,贺老说,哦哦,我只记得讲话,都忘记泡茶了,对不住唻。

大口喝水,观赏贺老的画,铺了一桌,满室皆是年轻的啧啧声。我奇怪的是,贺老吃了一辈子苦,但他的画作里,看不到丝毫人生的怨同恨,有的却是炫烂色彩中透出来的灵魂之光,和对大地万物的爱。他特别喜欢用黑、红、白三种颜色。黑是筋骨同力量,红是情感与炽烈,白是人格与贞素。他的种种不同风格的画作里,都寄寓着他那出污泥而不染的超越之力同唯有梦想才能赋予的奇谲与瑰丽。

他的精神的呼吸,通过他的作品,在他的个人苦难之上直冲霄汉。

《F16》/60x80cm/布面油画/2006年

像白石老人一样,贺老也有着高迈的审美天趣。这天趣如同上帝之手,捉住了他的笔,让他天然地晓得如何画,才是舒服,才是好看。许多冲突的色彩,流窜的线条,就要这么着,这么涂,才是精彩,才是生动,才是独立的美的存在。我一直觉得,从事艺术,唯有天性里的审美同趣味,才是最终决定成败的关键,也是决定一幅作品品位高低的关键。当然,还有一个相当关键,就是真诚。这是属于后天的。

贺老对艺术当然是真诚的,他默默作画,不求闻达。绘画是他唯一的生活的方式同存在的理由,除此之外,无所寄望。所以极少有人注意他,当然他的作品也极少人问津。但是偶有有眼力的人,来求购他的画,譬如方力钧先生,譬如汪涵先生。

《B15》/60x40cm/布面油画/2004年

湖南的艺术市场,油画素来卖不动。这与湖湘本土历来的审美习惯与审美水准大有关系。湖湘的观者,对于当代油画,只要不是完全写实的,统统嗤之以“看不懂”,转头离去。这是一件可悲的事。当代油画,如果没有好的观众,好的批评家同鉴赏家并收藏家,其作品实际上是没有完成的。为什么这么说呢?明代大才子张岱在“吴中绝技”一文中评说江南的诸位工艺大匠时就作过回答:

“但其良工苦心,亦技艺之能事。至其厚薄深浅,浓淡疏密,适与后世赏鉴家之心力、目力针芥相投,是岂工匠之所能办乎?盖技也而进乎道矣。”

《F12》/65x100cm/布面油画/2005年

也就是说,唯有识货的鉴赏家,他的付诸心力目力的精妙的鉴赏,才是对作品的最后完成。这种完成,单是作者本人是办不到的。只有作者同鉴赏家一起,作品的创造才能从技的层面而上升为道。

前行美术馆要为贺龙元先生筹办一场展览,嘱我为策展人。我想,策这个展,除了展示贺老的惊艳的作品,更为重要的是须引来好的观众,好的鉴赏家、批评家同收藏家。唯有他们的参与,他们的心心相印,贺老一生的作品,才算是真正地完成,所谓功德圆满。

早期纸本手稿/年份不详

关于艺术家

贺龙元

1947年,出生于湖南长沙。

1949年,任职于国民党政府财政部的父亲在解放前夕出走台湾,贺龙元随母亲投奔乡下地主外婆家,父子俩再未谋面。

50年代,土地改革,外婆在斗争期间离世,一家人艰难维持基本生活。

1962年,考入当时湖南省最著名的长沙市一中。

1965年,毕业于长沙市一中,因父亲的原因,未有资格上大学,同时也失去了成为一名物理科学家的理想。为维持生计,去贵州做了一年的临时工修铁路打隧道,之后回到长沙。

1968年,母亲因脑溢血离世,从此,贺龙元孑然一身。

60年代以来,为维持生计,在搪瓷厂、冷冻厂、长江阀门厂都干过临时工,最长的是在北区基建工程公司当了10年(1971-1981)的“土夫子”(挑土)。

70年代,国防科技大学搬迁至烈士公园附近,贺龙元在烈士公园建筑工地挑土时结缘了在此写生的一批知青画家。“那时候公园里有很多知青画画,我看到觉得韵味,就开始自学”,贺龙元的绘画生涯始于此,一画就是一辈子。

1979年,父亲病逝于台北空军医院。“如果大陆早改革开放十年,我也许可以和父亲见一面,可我没有这种幸运,他只能魂兮归来了,这滋味实在是有苦涩。我并不相信怪力乱神与命运,但可恶的‘德菲尔神谕’总是围着我绕圈子,不同地揶揄、逗笑、挖苦、戏谑,对付的办法是向圣人看齐:乐天知命,顺乎自然。也就是亚里士多德所说的自足就是幸福,而幸福,则是人生的终生追求。”

80年代初,因欠缴电费,被居委会大妈剪断电线,从此晚上蜡烛照明,直到90年代末才重新用上电灯。

80年代以来,机械代替人力,基建工地不再要人挑土,长沙的小学兴起“二课堂”,贺龙元开始毛遂自荐找教小学生画画的工作,枫树山小学、东钢子弟小学他都教过。后来,他学画家们把画寄放到蔡锷路的画廊售卖,但几年后画廊纷纷关门了。他过着一成不变的生活,每天在自己的小房子里,想画的时候就动笔,有人来买画就任挑选,“不指望靠卖画生活”。

90年代以来,年龄渐长,生活更为窘迫。

2001年开始,贺龙元四处联系开个展。“当画家很冒险,办画展并不等于卖画,很多人是养不活自己的。我的画售价不高,只要能够养活自己就行。我也想赚钱,赚不到……”

2007年,作品被汪涵、方力钧等藏家收藏。

早期纸本手稿/2006年

关于策展人

何立伟

生于1954年,长沙人,现为中国作家协会全委会委员,湖南省作家协会名誉主席、长沙市文联名誉主席、湖南省文史馆馆员。其小说代表作《白色鸟》获全国优秀短篇小说奖,并收入人教版中学教材。

除开小说创作,还从事绘画与摄影创作。

现居长沙。

编辑:Sun / 设计:文宇舰、段迎香、刘细

庞明璇

庞明璇 未知

未知 张大千

张大千 马文甲

马文甲 李秀勤

李秀勤 陈维廉

陈维廉 赵映璧

赵映璧 魏新

魏新