- 资质:

- 评分:

1分 2分 3分 4分 5分 6分 7分 8分 9分 10分 10分

- 印象:

- 经营时间:10年

- 展厅面积:100平米

- 地 区:山东-淄博

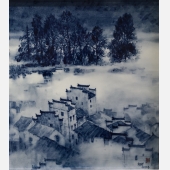

谭玉伟陶瓷印艺术

谭玉伟,1960年生于山东淄博,男,汉族,赓子,字津梁

山东省陶瓷艺术大师、淄博陶瓷印研究会会长、淄博书法家协会会员、中国传媒大学客座教授、书法篆刻艺术家。

与谭玉伟相识有若干年了,知道他在探索书画篆刻艺术的道路上是一位执著而又勤奋的艺术家。由于工作原因我离开了原单位,与其接触的机会也相对少了些,几年过去了,不清楚他现在忙些什么,但我相信他绝不是一个闲得住的人。

直到一天他突然登门造访,畅谈了一通未来的计划后,我在诧异中隐约感觉到他要打破一个历史的沉寂——采用陶瓷材料进行篆刻艺术的创作。从他的言谈中,看得 出他已经思考了很久,是一个很成熟的决定。过去我们曾经共同探讨过篆刻艺术,并且都希望找到一种新材料来替代传统的叶腊石类篆刻印材。

我在陶瓷馆工作,深知陶瓷是中华民族的象征,是我国先人智慧的结晶,也是对人类文明最伟大的贡献之一。而用陶瓷制印却鲜有耳闻,为此我查阅了大量的陶瓷文 献资料,在陶瓷历史上竟未有陶瓷制印的记载,这不免使我有些怅然,可见陶瓷制印并不被世人关注。我不得再换一个角度重新审视这门艺术。通过对印章的产生与 发展历程的搜寻,我大为惊讶的发现,原来制印的源头竟然就是陶器。至此,我为谭玉伟艺术创作之敏锐所叹服,为其涉猎之广泛而欣喜。谭玉伟却告诉我,当代篆 刻界用陶瓷制印者不乏其人,而且出现了一时的风气,但大都是艺术家偶尔为之的雅玩尝试而已,且都因客观条件的诸多限制,无法全方位投入自由创作。因此,该 领域尚未有人进行深入的文化艺术性探索,没有从宽广的视野介入陶瓷印创作,建立一个多元的、整合性的大文化框架,而只是局限于陶瓷替代叶腊石印进行篆刻创 作,因而,实质上该项艺术并未摆脱狭隘的文人雅玩的门户情调。

若想展现陶瓷材料的固有特性,体现出叶腊石类所不具备的多种特质,并将其融合进篆刻艺术,纳入更深层的文化因素是其必然,如:文学艺术和雕塑艺术。这都是 陶瓷与篆刻结合后能够涵盖的优势。谭玉伟要做的就是这样一个类似拓扑学意义上的文化创新。陶瓷也好,篆刻也好,还有雕塑文学也好,都不过是他整体创意艺术 作品的基本元素。他要站立在一个大文化的高点,统筹融合这些元素,把中华民族传统文化的精神巧妙地整合压缩进方寸之中,使每一件作品都独具特点,透射出深 刻的传统文化光彩,在被扩展的文化容量中实现艺术品的唯一性——孤品价值。

一

制陶是新石器时代的主要特征之一,距今已有9000多年的历史。根据现有的考古资料,这一时期无论是黄河流域还是长江流域,在陶器上使用拍打压印纹饰的方 法就已出现,而这种压印于陶坯的陶拍,便是最初印章的雏形。这种独立的圆形或方形的陶拍,犹如一方圆形或方形的印章,尽管它不似今天钤印在纸帛上,而是半 干湿的陶坯上,然而其印章的功能已经较充分的体现出来。

那个时期,陶与印是相伴而从,相合而生的。压印陶坯开始也许只是为了陶壁的坚实,进而发现有秩序的纹饰可以增加器物表面的美观。历史在延续的过程当中,陶 与印的自然源缘关系并没有随时间的流逝而消解,夏殷商周时期,乃至以后的制陶和青铜器的制造更使其走向成熟和完美。“陶拍的形制与功能的发展,一种仍施于 陶,并由分支往青铜器模制纹饰与文字;另一种则逐渐向由纹饰与文字的印章方向发展”(刘江《中国印章艺术发展史》,22页)。也就是说,制陶或青铜器的制 造始终没有舍弃印章对其辅助的功能,不管是陶拍,还是以后的印模、印范,只是在形式上或者是使用材料上进行了改进。而被当作工具使用并作为分支独立发展的 印章,却选择了青铜或者更加希贵的材料,比如:金、银、铜、玉等作为制作材料。而极少把出身低微的陶瓷当作主要材料加以应用(虽然陶印出土有些个案,但明 显不是普遍现象),甚至在瓷器具备了中华民族象征意义的时期也是如此。这种比较或许有失偏颇,但从它作为“天人合一”的具有深刻内蕴的材料意义上来看,未 得到人们的青睐和人文关怀,而成为印章材料运用的一个盲点,不能不说是印章历史上的一大缺憾。

二

印章虽然忽视了陶瓷这种材料,但其发展的步伐却并没有停止,反而更加扎实有力,身价也是节节拔高,其功能从信用凭证、图腾标记迅速上升到了权力地位、身份 等级象征的高度,有了这种身价的象征意义,其应用材料的贵重就可想而知了。因而作为较为普遍的陶瓷不被重视也是情理之中。印章的第一个高潮期是秦汉时期, 其制作达到了高峰,各种印章材料分级登场,而陶瓷材料却被拒之门外,这似乎与“实用时期”的印章功能有关。这种材质既没有适合佩戴的可能,也没有从人文意 义上给予关照。

出土资料中陶印也有零星发掘,但大多为殉葬明器,因为稀少,现在也被视若珍宝了。唐宋是制瓷业的繁荣时期,瓷质印章在这一时期曾相伴而生,但终未形成气 候,明代印学家甘旸曾说:“上古无瓷印,唐宋用以为私印,硬不易刻,其质类玉稍粗,其制有龟钮、瓦钮、鼻钮,旧者佳,新者次之,亦堪鉴赏”。这至少说明, 甘旸是经眼了不少唐宋以下的瓷印,其制印方法可能还是先烧制而后再刻。

明清时期,印章进入了“篆刻艺术时期”,是印章史上“第二高潮期”。这一时期,是因为文彭发现了灯光冻石并引入了篆刻,实现了文人直接参与创作的自篆自刻 时代,也可以说是叶腊石时代的开始。这种材料的运用令篆刻艺术家也始料不及,在他们欢呼雀跃的创作中,无意打造出来一个叶腊石时代的神话,各种玲珑剔透的 小石头日新月异地飙升,甚至倍价于黄金,至今犹盛。陶瓷材料在那个时期的篆刻家眼中,消失得了无踪影,就不足为怪了。

究竟陶瓷材料适合制印与否,谭玉伟在他的实践中给出了肯定的答案,从材料意义上说,它与叶腊石各有千秋,甚至在某些方面更加适合当代印人的创作理念,并且 它所包含的人文价值或许更加宽泛。叶腊石的篆刻创作可表述为:“天然+人工”,而陶瓷的篆刻创作则应表述为:“人工+天然”。虽只是名词简单的前后置换, 但反映出的却是不同的意蕴。就是说陶瓷印的创作更增加了天然介入后的“二次创作”,为篆刻作品平添了一层更深邃更浑然的色彩。

三

陶瓷被西人认定为中华民族的象征之后,身价日隆。中国人的智慧顿然闪现,创造的美仑美奂的瓷器,终极的感动了世界。东方的神秘文化感染了人类,让人疯狂痴迷不已。

经谭玉伟细致的研究和思考,陶瓷与篆刻的结合如果只是囿于一种材料上的替代,未免视野狭窄。由于陶瓷先天的优势,给篆刻带来的不仅是材料的简单应用,陶瓷艺术本身的发展和传统工艺,足以使篆刻艺术焕发更灿烂的光彩。

2006年底的11月份,谭玉伟又找到了我,因他了解到著名作家、辞赋家王金铃先生曾发表了一篇题为《奥运赋》的文学作品,他计划要用瓷印形式创作这篇影 响巨大的美文。我与王先生有过交往,所以我欣然答应做一次介绍人,当时正值北京奥运会前夕,全国上下都在为奥运呐喊助威,奥运会的标志——“中国印”—— 更是推波助澜般的鼓动着篆刻家的热情,与王金铃的见面非常顺利,可谓一拍即合,立刻得到了他的独家授权。

接受这项任务我却为谭玉伟着实捏了一把汗,因为这可不是一个艺术创作的小工程,而且是由他一人独立创作,其难度可想而知。首先,这是他第一次尝试将篆刻艺 术与文学艺术相结合,需要调整思路,明确各类艺术间的有机关联,对整篇文学作品进行分句设计。其次,要把每一句文字落实到每一个印章的风格处理、查捡篆 字、规划印面。其三,制作印钮、雕刻印体、篆刻印面。其四,上釉烧成。其五,废印返工。

七个月过去了,没想到他竟做成了。但是人瘦了一圈,手指由于长时间着刀,竟伸屈困难,指纹磨平,眼睛花到了200度。330枚琳琅满目的瓷印,装了整整8 个50公分见方的大锦盒,重达50多公斤。单枚印章排列一行足有10米之长,此作品的创作,仅烧废的印章就达700多枚,报废率近70%!当面对这件作品 时,我由衷地感叹:这是一件独一无二的,不可多得的集陶瓷、篆刻、文学、雕塑,“四位一体”的巨作。它是承载着丰富的中华传统文化精神内涵的艺术品,更是 一件容纳多种篆刻风格的,体现着艺术家深厚修养和艺术造诣的优秀艺术品,每一印都具有独立的艺术欣赏价值,每一印都有着与整体血脉贯通的灵动和纯美。在当 年的7月份,该作品即应邀参加了“第十三届奥林匹克收藏博览会”,又于笠年1月份接受TOM网邀请,作客“TOM访谈”。

陶瓷与篆刻结缘,摒弃单一的雅玩式创作而融入文学性,这源于陶瓷材料所具备的可塑特性,如此也具备了创作大型题材的可能性。对于这种深度的文化开拓,瓷印奥运赋的创作实践给了我们一个满意的答案。

四

像这种单枚印章集合的系列印,谭玉伟在创作完成奥运赋之后,又相继完成了两个系列:一个是由百枚瓷印组成的齐国典故系列,一个是奥运中国冠军榜系列。前一 个是以古代齐国的宝贵文化遗产——成语典故为素材而创作的,从中可以窥知古代齐国在文化、政治、军事、商业等领域的强盛和繁荣。后一个则以奥运冠军的名字 为素材,该瓷质印章囊括了从第二十三届到第二十九届奥运会,诞生于我国的184名金牌得主。由于这一系列的创作正直二十九届奥运会期间,创作周期延续一年 之久,直到2008年8月26日才全部完成。在创作二十九届冠军的过程中,作者按照每天所产生的冠军来创作,在时间上保持一致,本地的报纸电视台对此作了 跟踪报道。

这类系列印章的特点主要表现在规模较大,印体的制作比较随意自由、形态各异、情趣盎然,展现的是一派斑斓迷离的宏大气势。

谭玉伟的陶瓷印创作至此可以说践行了他的最初设想,通过这些作品可以领略到他在几方面文化艺术元素的融合上取得了可喜的成绩。他成功地完成了几种传统文化 的有效结合和嵌入,不仅提升了陶瓷作为载体的艺术价值,也为篆刻作品在创作材料的选用上开拓了更广阔的领域。更重要的是他通过文学艺术的纳入与融合,为篆 刻艺术赋予了深层内涵,使篆刻艺术承载了更大的历史文化责任,开辟拓展出一条弘扬和传播传统文化的有效形式和道路。

五

这种三位一体式的艺术创作形式对大型文学题材的创作提供了方便,它证明了陶瓷制印在形式上的宽容度,它的人文价值、艺术价值乃至商业价值都是可圈可点的。 如果我们进入它的另一侧面,篆刻艺术的欣赏范畴则是有另一番艺术价值以及经济价值所在。在这里我暂且搁置不加介绍。

继三大作品完成后,谭玉伟似乎沉寂,但时间很短,这种沉寂酝酿了巨大的能量。他又有什么想法呢?

他的道路在延伸,并且拓得更宽。2008年底,我又一次看到了他的另一类作品,再一次被撼动了心灵。他平静地告诉我:“我考虑过去的三位一体式的创作,还 是没有将陶瓷具有的潜在特性真正表现出来,这可能与题材的选择不无关系,我现在尝试着要把雕塑和创意揉入创作,这一步完成之后,可能新的想法还会产生。”

雕塑是陶瓷具备的基本特性,而创意则是基于艺术家个体对各种艺术元素独特的构思设计,进而完成的具有独立价值的艺术成果。这是一种能够充分反映艺术家修养和驾驭相关艺术元素的整合能力。

谭玉伟具有创新意义的第一件作品取材于《般若波罗蜜多心经》。他将这篇经典经文分成53句,欲用陶瓷篆刻而成,为深度的表达佛学理念,将创意设计引入。首 先确定由一个“佛”字作为基本造型,此造型就有53枚不同形状的瓷印组成,基本造型确定之后,他选择了祥云图式,浮雕出的如意形祥云布满“佛”字整体表 面,强化和突出了佛家祈愿众生,“吉祥如意”的祝福。

在浮雕的祥云和印面之间,艺术家对印体进行了镂空处理,虚化的印体更增加了艺术色彩,你可以理解为对佛家尚“空”的阐释,也可以看作通达无碍的佛窟洞穴。至于它在烧成时所起的作用自不必言明了。

好的创意自有玄机,它是独一无二的。陶瓷艺术自产生以来就具备了唯一性,它不像工业化产品可以批量生产和复制。陶瓷制印更难能可贵的是篆刻艺术的融入,已 如前所述,篆刻艺术是由实用的具有身份象征的印章蜕变而来,生来就有“以检奸萌”的功用,它的防伪性和唯一性是基本的。恰如今天的公章,仍具有“信用凭 证”的实际用途。整个作品加之文学雕塑的介入而愈加丰满,经过创意组合后可以说整个作品无一处不是文章了。

他的另一件作品是由99枚印章组成的《弟子规》,其巧妙的构思和内涵更令人叹为观止。众所周知,《弟子规》是以《论语-学而》中的“弟子入则孝,出则弟, 谨而信。泛爱众而亲仁。行有余力则以学文。”为题纲三字一句的文字形式演扩而成的一篇便于记忆和背诵的文章,这是中华民族在蒙童教育中一种有效的学习方 式,全文1080字,谭玉伟将正文以12字为一段成一印,共90枚,加上9个标题印,恰好99枚,无疑这是一个吉祥的最大数。然后用大小一致的瓷坯,组成 一个9×11的方阵,下一步需要解决的就是组合后的创意设计。要将99枚印章组成的方阵统一起来,必须由与主题相关的设计元素。活字、提纲跳入他的脑海。 提纲的25个字在整体表面组成了另一个5×5的方阵,用活字形式刻出,立体地表达了主题,提纲和印文内容相呼应。最有意味和奇妙的是《弟子规》最中心的思 想“爱”字就在中心。

据谭玉伟称,创意、雕刻以及烧成都不是最困难的事情,令他苦心经营的是99个印面,其中甘苦只有经历过才知。我是十分理解的,篆刻艺术属于独立的艺术门 类,它的创作自有其自身的艺术规律。它选择陶瓷无非是材料载体的不同,本质上不会改变它的艺术属性,对印面的构思经营耗费了他大部分精力,难度体现在99 枚每印是12字的印章创作上。但他凭着自己深厚的篆刻功力,终于完成了这一作品。

六

从谭玉伟的探索中,我们不难发现艺术门类之间都没有不可逾越的鸿沟,陶瓷艺术如此,篆刻艺术亦如此,甚而其它艺术也是如此。

自然资源毕竟是有限的,人们在把叶腊石视若拱璧的时候,不妨瞻顾一下陶瓷,这种更具有人文色彩的、“天人合一”的人类智慧结晶,是不是更具有深刻而幽远的 意味呢?!它是经过人工打理,又再投入天然之中再造的物质,就像涅磐的凤凰,在火中得到了重生。将陶瓷材料与篆刻艺术结缘是其与生俱来的千年之缘,其中深 刻的“情结”无疑昭示着“中国印”的内涵。

在结束行文前,我又得到谭玉伟创作的信息,他的另一作品又已完成,原件我还没有看到,但他发来了作品图片,主题为“二十四孝”,我想在当前重兴传统文化之 时,此作品将有着重要的现实意义。“只有民族的才是世界的”,我相信谭玉伟对文化艺术的探索是突破性的,将会被社会收藏界所注目,将来他会有更多的别样色 彩的作品问世,我们殷切的期待着。在这里我由衷地祝愿谭玉伟的艺术道路更加广阔,有更多更好的经典之作奉献给社会。

此文发表于《陶瓷科学与艺术》2009年9期

请点击左上方敦复堂艺术馆进行关注

或扫描下面的二维码进行关注!

我们的微信公众账号是:dftysg

联系电话:13581009527

QQ邮箱:317359219@qq.com

我们的网址:http://gallery.artron.net/6265

下一篇:也可以清心 —瓷器、紫砂与饮茶

郭军

郭军

黄琦

黄琦 贾平西

贾平西 测试用艺术

测试用艺术 庞明璇

庞明璇 未知

未知 郑霞娟

郑霞娟